La porte de l’agence immobilière se referme derrière moi. « C’est ça, la France », pensé-je. Le souffle d’un commerçant exaspéré derrière un plexiglas. La déclaration d’amour d’un agent immobilier à sa région. Quand on n’a plus que son espoir à vendre et que son avis à donner, on ne réclame plus de gros chèque, seulement l’or du temps.

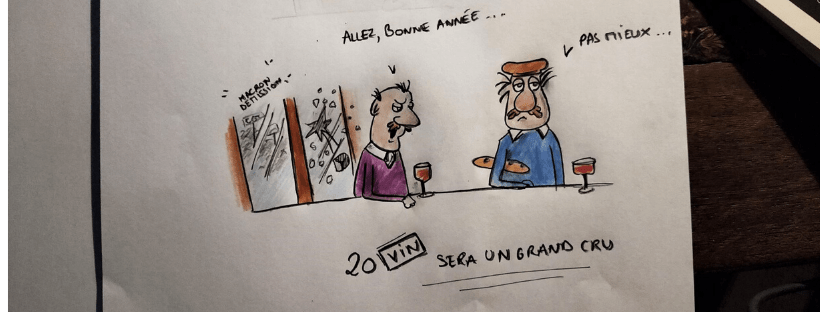

C’est le verre de rosé quotidien au PMU, à 9h du matin. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième, surtout ; ce sont les portières gelées de la Peugeot, les -4°C de la semaine dernière, les brèves de comptoir qui valent un programme politique, le passé qu’on regrette, l’avenir qui rend fou, les 400 coups, les 135 balles, la fermeture de l’usine, les bancs de l’école séchée et ceux de l’église à vendre, cette terre qu’on ne quitterait pour rien au monde, et les copains, forcément, ceux du bar, ceux d’avant, ceux qui restent et ceux qui s’en vont.

Ce sont ces odeurs d’arrière-cuisine, de galettes des rois, de croissants chauds, de cierges brûlés, de café moulu, de terre, de pluie, d’ici. C’est cette satire de la société, ces choses graves qu’on accueille avec légèreté, cet avis sur tout, cet avis pour rien. Ces visages marqués. Ces regards marquants. Et l’idée que quatre doses de piquette immunisent de tout. Y compris des emmerdeurs.

« Le comptoir est le parlement du peuple », écrit Victor Hugo. Et les piliers nous représentent plutôt bien. J’ai toujours pensé que les gilets jaunes n’auraient jamais pris les ronds-points si les bistrots de province n’avaient pas fermé. On se dit tout devant un ballon. Parfois trop. Mais un éclat de voix vaut mieux qu’un éclat de grenade.

Au Café Montparnasse, entre les fauteuils en cuir, les chaises en rotin, les rideaux en velours, les guéridons en fonte, les publicités d’antan, les lustres Belle-Époque épargnés par le grand remplacement suédois, ce comptoir en zinc et ce décor boisé, le temps ne s’est pas arrêté. Mieux, il a fait demi-tour. Dans cet urbanisme moderne, bétonné, bruyant, cette immense tonnelle rouge s’impose au nouveau monde comme un vieux phare. Comme un rempart. Une citadelle. Un bras de fer, de chair et d’or entre l’inénarrable beauté du temps passé et celui qui vient.

Ici, on aimerait tous les appeler Patrick ou Michel. Surtout lui. Celui qui vient d’entrer, les mains cachées dans les poches d’un pantalon trop large, les cheveux blancs, la mèche rebelle, le corps si fin et le regard si triste. Ce Michel là semble crouler sous le poids de sa veste. Il s’approche du comptoir, s’y accroche en interrogeant le garçon du regard et marmonne : « Un allongé sivouplé. »

Puis il attrape le journal et s’y plonge comme on se dérobe derrière l’écran d’un smartphone quand on ne sait pas quoi faire ni à qui parler. Entre deux lignes, il balaye les tables du regard, se heurte au mien, semble confus et retourne à sa fausse lecture. Trop tard, je l’ai remarqué. Lui, l’insignifiant. Lui qui incarne malgré lui cette petite France essoufflée, si belle mais si malade. Sacré Michel.

Sur l’autre rive, un vieux monsieur fait traîner ses semelles sur le trottoir morne de la rue Jouffroy d’Abbans, une demi-baguette dans les mains, les mains dans le dos, le dos voûté, les cheveux soigneusement peignés et le sourire naissant avant même d’avoir franchi le seuil du Rouergue. Il entre sans masque. Je ne me souviens pas de ses premières paroles, seulement de sa poignée de main avec le patron. Il sait où s’asseoir. Il ne commande pas. Son café est déjà prêt. « Les dernières nouvelles », clame le serveur en lui tendant Le Parisien. Le vieux monsieur le saisit avec enthousiasme et commence à le feuilleter. L’odeur du papier a trouvé ma table.

Un peu plus tard, une femme entre, en colère. J’entends « fait chier », « foutu virus ». Elle avale un petit noir aussi vite que son ombre et détale. Un autre monsieur s’installe au bar. « Tout va bien ? » – « Fort bien ? » – « Une orange sans glace ? » – « Et un café ! » On se passe les journaux. Le Parisien a changé de mains, Le Journal du Dimanche prend l’avantage et dans le feu de l’action, découvrant la Une consacrée aux candidats de la droite, le petit monsieur s’exclame : « Oh ! Dis ! Regarde-moi ça, ils ont mangé du bifteck ou quoi ? » Puis il se met à rire.

Au bout d’un quart d’heure, j’entends la chaise trainer des pieds, elle aussi. Le petite monsieur s’en va. Il replie le journal, le pose sur le comptoir, range poliment sa chaise et salue la compagnie sans s’attarder. Il revient demain. De l’autre côté du bar, on rigole comme des pochtrons. C’est le cri du coeur.

Dehors, la pluie commence à tomber. « On se croirait en octobre » disait le petit monsieur, tout à l’heure. Mais on s’en fout. Ici, les vieux abat-jours, les brèves de comptoir, les bruits de cuillère et l’odeur du café valent tous les soleils du monde. Le Bistrot est le deuxième parlement du peuple, c’est vrai. Un parlement où les voix comptent.

J’ai perdu la notion du temps, depuis le Covid. Mais je me souviens d’un texte écrit au crépuscule de cette longue et sinistre période. Il commençait ainsi :

Je veux revoir votre visage, Madame, sous la tonnelle d’un tabac. Vous qui rendiez le regard des hommes tellement imprudent, tellement fragile, parfois tragique, lorsque sous ce vieux guéridon, vous faisiez danser vos jambes.

Je veux revoir votre sourire, Monsieur. Relire le titre de ce fameux roman que vous n’avez jamais achevé – peut-être même ne l’avez-vous jamais commencé – et délivrer tous ces aveux emprisonnés dans les miroirs de ce Café.

Je veux revoir votre doigt glisser sur la carte du Flore, Mademoiselle, et votre œil pécher au chapitre des desserts. Je veux lire dans vos gestes, appliqués et maladroits, la moindre passion, le moindre étonnement, la moindre fracture qui justifierait votre extravagance ou absoudrait vos mauvais goûts. Je veux que vous m’inspiriez le moindre doute, le moindre mot, le moindre sentiment, et cette irrésistible envie de vivre et de revivre là où le temps n’a pas d’effets.

Je veux, Monsieur, vous voir m’offrir ce verre à une heure encore plus indécente dans un langage qui n’appartient presque qu’à vous, et vous quitter comme nous nous sommes rencontrés, anonymes.

Je veux siéger au parlement du peuple balzacien, à 7h, entre les tartines de beurre et la palette de porc, là où tout se joue, là où tout se pense, là où Audiard sévit encore.

Je veux commander une tisane à 19h au Carrousel, être moquée – à raison – par le patron, parier une vodka le lendemain matin et me ruiner en petits noirs toute la journée.

Je veux sentir l’odeur du café froid et du papier journal, chercher la monnaie manquante au fond de mes poches et réaliser qu’un inconnu a tout réglé.

Je veux revoir mon pays.

Je veux réécrire sur des coins de tables en bois ou sur les courbes d’un guéridon sous lequel vous faisiez danser vos jambes… Et pousser la porte du Select, vous heurter par accident, m’accrocher à votre regard quelques instants puis le laisser s’envoler, peut-être pour toujours…

Je voudrais vous recroiser, Monsieur, vous reconnaître, Madame. Je voudrais vous écrire, vous romancer. Et croire que vous vous souvenez aussi de tous ces moments anodins cueillis à la marge du temps dans ces troquets vieillots et ces brasseries de luxe rendues à l’occupant depuis le mois d’octobre.